昨日,记者在市档案馆看到了各个年代的结婚登记证。一张张登记证,不同的样式,讲述着不同时代的故事,但都见证着那个年代爱情的美好。

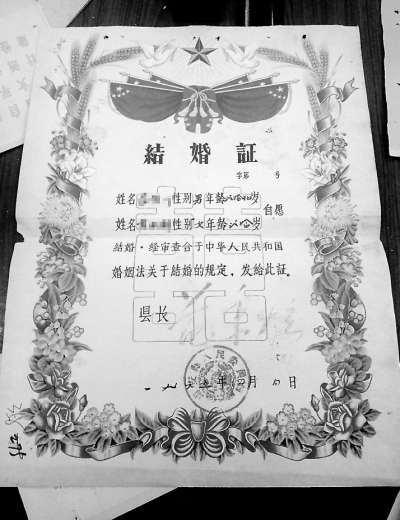

上世纪50年代的结婚证书为长方形、竖排、繁体字。证书正上方印有五角星,五角星两边有国旗围绕,一对新人的合照位于五角星下方。照片的右侧用毛笔写着新人的姓名、年龄等信息,证书四周还有小麦等农作物,寓意丰收。

“那时候领取结婚证书是一件严肃、慎重的事,夫妻双方各一张,各自保存。”今年80岁的周世定老人说,拍结婚照时,不仅是他和老伴的第一次合照,也是两人第一次见面。

1953年4月,柳城街道露江村的周世定和帽山莲田的许掘经媒人介绍走到了一起,在家人和媒人的陪伴下,两个人办理了结婚登记。

工作人员询问了基本情况,一个刻有“南安县人民委员会”的四角印章盖戳下去后,两张结婚证便交到两人手上。周世定一到家,就立刻将结婚证仔细地粘贴在卧室的墙壁上。

上世纪50年代初,新中国刚解放,经济落后,物资匮乏。在当时,结婚非常简单,一条大手绢包裹着新娘的衣服、一个新箱子,周世定带着一个家人,步行到许家,新娘许掘在媒人的陪同下,跟着新郎走到了夫家。到中午时候,女方的亲属来到男方家,一起吃饭。“一共摆了三桌,在当时已经很热闹了。”周世定说,有的人家才摆一两桌。

携手走过风雨60多年,如今的周世定和老伴谁也离不开谁,天气晴好会在饭后一起到市体育馆散步,下雨天就在家看电视,尽享黄昏好时光。

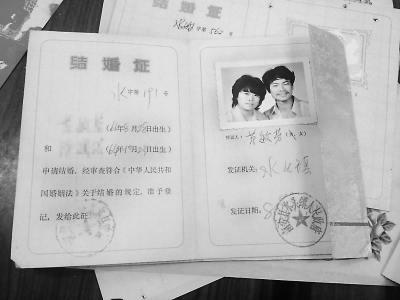

上世纪60年代初的结婚证很像一张奖状,为长方形、横排。证书正上方印有五角星,五角星旁两只白鸽衔着稻穗,往下则是六面国旗,四周有小麦、鲜花等。

“我们是1963年3月31日领的证,结婚证还保存完好。”溪美街道莲塘村的陈泽佳老人向记者展示珍藏了52年的结婚证。

“刚开始媒人要给我介绍时,我没答应。”陈泽佳老人回忆说,当时他已有心仪的女生,但母亲并不同意,“老母亲更中意没有读过书但贤惠的妻子,并放话非她不可”。

和妻子见过一次面后,隔了一年时间,在家人的安排下两人结婚了。“以前,一人一年只有3尺的布票,只有结婚时例外,可以拿到15尺。”陈泽佳说,当时妻子就拿了15尺的红布做了一套嫁衣,他自己则花钱买了一件新外套。

“领完证,结完婚,就要担负起家庭的责任。”就这样,中专毕业的陈泽佳在校教书,妻子在家养儿育女。即使是在陈泽佳受难的时候,妻子仍不离不弃。

手牵着手,这么一过,就是52年,两位老人步入了金婚。“夫妻就是要取长补短,互相学习,不计较,要懂得包容。”陈泽佳说。

今年76岁的郑金祯,1973年通过熟人介绍认识了现在的老伴,并在同年结婚。回忆当时的结婚证书,他说,中间横排写着毛主席语录“人民,只有人民才是创造世界历史的动力”,往下左边是双方基本信息,右边是毛主席的头像,右下角印着“南安市革命委员会”。

1973年,郑金祯在部队,老伴在一家制菌厂工作。恋爱时,除了互通书信外,还会互相寄照片。“崎峰社区当时是乡下,老伴是南安市区的,开始她家里人都反对我们在一起。”老人从钱包里拿出一张照片递给记者,笑着说:“我年轻时候长得还不错吧,她父母在看过我的照片后,就同意我们在一起了。”

郑金祯说,当年用自行车接新娘是一件很风光的事情,结婚时,他就用自行车载着老伴到家,一路上鞭炮响个不停。“彩礼方面,当年我用了400元换来了一个好老婆!”老人说。

对于42年的婚姻生活,老人感慨不已,有一次老伴不小心一氧化碳中毒,怕他担心和缺工扣工钱,瞒着他不住院,坚持上班,这让他很感动。“我妈当年脑中风的时候,也全靠她的细心照料。”郑金祯说。

结婚证到了上世纪80年代,有的延续上世纪六七十年代风格,有的跟现在差不多,只是稍大一些。上世纪90年代前后,开始变得更时髦,有的用金色外壳包住,有的海绵皮外还套个塑料膜。

如今,结婚证是一红本本,男女各持一本,枣红色的封面显得很庄重。与以前不同的是,如今的结婚证上双方名字、登记日期、结婚证字号全部采用打印。

进入新世纪后,在结婚上,现在的年轻人们有着更多想法。不少年轻人追求结婚时要留下一辈子浪漫的回忆,更有思想前卫的年轻人大胆地选择闪婚、裸婚、旅行结婚等方式,他们觉得规矩、礼数通通都是“浮云”。

见证不同时代、不同人爱情的结婚证形式在不断改变,但唯一不变的是人们心里最美好的爱情。(记者 庄晓丽 唐莉洪 实习生 陈晓萍 张亦弛 林晓琳 文/图)米乐M6官网登录入口